PHEVやEVの給電方法まとめ。V2Hなど方式による違いも解説

給電の方式は大きく分けて3種類

HV、PHEV、EVから外部に給電する方式は3つあります。「車内コンセント」と「AC外部給電システム」、そして「V2H(Vehicle To Home)」です。

車内コンセントはその名前どおり、車に装備されているコンセントを介しての給電。車と電化製品があれば、どこでも使える手軽さが長所です。

AC外部給電システムは車両側面の充電口を活用。車内コンセントに近い方式ですが、より車外に給電しやすいのがメリットです。

V2Hは充電口とV2H機器をつなぐ方式です。V2H機器の購入と設置工事に少なくない費用とV2H機器の設置スペースが必要ですが、災害対策としてはベスト。停電時でも普段どおりに自宅内で電化製品を使えるのは大きな利点だと思います。

この3方式は給電能力や給電場所など様々な差異があります。その違いは下記の通りです。

【違い1】給電能力と給電先

車内コンセントの給電能力はAC100V-1500W。ドライヤーや電子レンジ、IH炊飯器など、自宅で使っている電化製品のほとんどが使えます。エアコンも消費電力が少ない6畳用などなら使える機種も。各電化製品に記載されている商品電力を確認してください。

AC外部給電システムの給電能力もAC100V-1500W。車内コンセントと同様の電力なので、一部の例外を除き多くの電化製品が使えます。

一方で、V2HはV2H機器の性能によって給電能力は異なります。DC100V-最大6000Wという強力な給電能力の機器もあり、V2HでAC200Vに変換されます。家全体に給電でき、電化製品だけでなく自宅全体のライフラインとして電気を使えます。

ACとは交流電源、DCとは直流電源のこと。家庭用コンセント電気は交流で、乾電池やバッテリーから流れる電気は直流です。当然、電源と電化製品の電流が同じでないと利用できません。

【違い2】給電できる場所と差込口の位置

車内コンセントは移動先でも給電できます。コンセントは車内ですが、延長ケーブルを利用すれば当然コードが届く範囲で電化製品を利用できます。ただし、延長ケーブルを車内から外に出すため、窓やドアは閉められません。

AC外部給電システムは車内コンセントと同様、移動先でも給電可能。しかし、車外にある充電口の「普通充電インレット」を利用するので、窓やドアを閉めたまま給電できます。

V2Hは充電口の急速充電インレットを使いますが、V2H機器が設置された場所でしか給電できません。可搬型の「V2L(Vehicle to Load)」機器がある場所では利用できますが、災害発生時の避難所などが主な施設となります。利用できる場所は他の2方式より限定されます。

【違い3】対応車種と導入方法

車内コンセントは多くの車種で採用。HVやPHEV、EVの一部車種にはAC100V-1500Wコンセントが車内に標準装備、あるいはオプション設定されています。新車であれば購入時に注文、中古車であれば備わっているか確認しましょう。

AC外部給電システムは2022年4月25日現在ではトヨタ プリウスPHVとRAV4 PHVにのみ採用。AC100V・1500Wコンセントを装備しており、付属の「ヴィークルパワーコネクター」も用意する必要があります。こちらも、購入時にチェックしましょう。

V2Hは国産PHEVとEVの一部車種に対応。輸入車では利用できません。V2H機器は車の販売ディーラーで取り扱っているものと、車とは別に単独で購入するものがあります。機器を決めたら設置業者に依頼して工事を発注。注文から施工完了までは2ヵ月程度は見ておいた方が良いでしょう。

なお、V2Hの導入には2022年度も補助金が設けられています。車両との同時購入など条件を満たせば利用できます。

V2H対応車種リスト

■トヨタ

・MIRAI:初代と2代目の全モデル(停電時のみ使用可能)

・プリウスPHV:初代と2代目で外部給電機能V2H付き急速充電インレットを備えた車両

・bZ4X:全モデル

■ホンダ

・Honda e:全モデル

■日産

・リーフ:初代と2代目の全モデル

・e-NV200:全モデル

・アリア:全モデル

■スバル

・ソルテラ(全モデル)

■三菱

・エクリプスクロス:PHEV全モデル

・アウトランダーPHEV:アウトランダーPHEV全モデル(一部車両で対象外)

・アイ・ミーブ:全モデル(一部車両で対象外)

・ミニキャブ・ミーブ バン&トラック:全モデル

※2022年4月25現在。アウトランダーPHEVとアイ・ミーブは年式、車体番号によって給電能力や使用方法が異なる

※詳しくはV2H機器メーカーもしくは正規ディーラーにて確認ください

車内コンセントの給電方法

使い方は簡単。車のイグニッションをオフにして車内コンセントに電化製品のケーブルをつないでから、イグニッションをオンにするだけでOK。使いたい電化製品と車が離れているときは延長コードを利用します。

電化製品は車内コンセントの数と同じだけ同時に使えます。逆に言うと、複数のコンセント差込口がある電源タップを利用しても、車内コンセントの数以上の電化製品を使用できません。

一部の車種には非常用給電システムがある

トヨタのHVやPHEVには多くの車種に車内コンセントの「非常用給電システム(クルマde給電)」が標準装備もしくはオプション設定されています。この車種の場合、専用の給電インレットを住宅に施工すれば、車からAC100V-1500Wの電力を自宅に供給できます。

ただ、使える電力は合計で1500Wまで。例えば、消費電力150Wの冷蔵庫と70Wのテレビなら同時に使えます。給電インレットを工事するのに費用がかかりますが、非常用電源としては有効でしょう。

非常用給電システムの使い方は、下記サイトを参照してください。

▼参考サイト

トヨタ「クルマde給電」

トヨタ「非常用給電システムの使い方」

車内コンセントを使う際の注意点

車内コンセントと電化製品の間には高い電圧の電気が流れます。感電を防ぐために接続時はイグニッションと電化製品の電源をオフにすること。いずれも、必ず接続してからオンにしてください。もちろん、濡れた手でコンセント周辺を触るのはNGです。

また、延長コードを使用する場合は窓やドアが開けっぱなしになるので、盗難のリスクが高まります。車から離れないようにしましょう。

なお、消費電力の高い機器に長い延長コードをつなぐと、電力ロスによって使えない可能性もあります。延長コードは、できるだけ短いものを使用するのが無難です。

電力会社の電気は東日本(50Hz)と西日本(60Hz)で周波数が異なります。そのため、車内コンセントや非常用給電システムは50Hzと60Hzを切り替え可能。ただし、周波数の切り替え作業は正規ディーラーなどに依頼する必要があります。電気製品の多くは50Hzでも60Hzでも使えますが、中には使用できないものも。万一に備えて、車と家電の周波数を確かめておきましょう。

AC外部給電システムの給電方法

まず普通充電インレットにヴィークルパワーコネクターを差し込み、コネクターに電化製品を接続します。

次にブレーキを踏まずにパワースイッチを2回押し、イグニッションをオンにしてから車内のディプレイで「外部電源供給」を選択。続いて、バッテリーの電力のみを使用する「EV給電モード」、バッテリー残量が減ったら自動的にエンジンを始動する「HV給電モード」のいずれかを選択してください。

「ヴィークルパワーコネクター」の詳しい使用方法は、下記サイトを参照ください。

▼参考サイト

トヨタ「プリウスPHV ヴィークルパワーコネクター利用方法」

AC外部給電システムを使う際の注意点

EV給電モードではバッテリー残量がなくなると、HV給電モードではガソリン残量がなくなると給電がストップします。車両側の残量をこまめにチェックし、災害時は消費電力を抑える工夫が必要です。

感電へのリスクは車内コンセントと同様です。必ずイグニッションも電化製品の電源もオフしてから作業するようにしましょう。

V2Hの給電方法

使い方は機種によって異なります。今回は代表的なV2H機器であるニチコン製EVパワー・ステーションを例に挙げて説明します。

まず、車をV2H機器の近くに駐車。次に、車両のイグニッションと電化製品のスイッチをオフにして、V2H機器のコネクターを車両の急速充電インレットに接続します。そして、V2Hの放電(給電)スイッチをオンにすれば、自宅への給電が自動的に始まります。

車両のイグニッションやエンジンをオフのままにしておくか、オンにするかは車種によって異なります。なお、ソーラーパネル搭載の車両の場合は停電時に発電して車両のバッテリーに適宜充電すれば、V2Hを継続的に使用できます。

V2Hを使う際の注意点

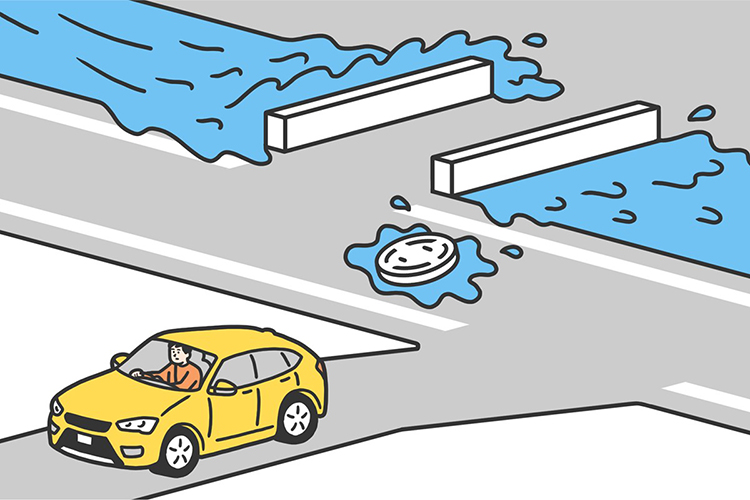

災害が発生しているときには、車両とV2H機器周辺に浸水などの異常がないか、十分に安全を確認すること。異常があった場合には使用を中止します。

当然、使用時の感電については他の2方式と同様、十分に気を払いましょう。

CREDIT

| 写真: | トヨタ、ホンダ、三菱自動車、デンソー、Adobe Stock |

| 文: | 田端邦彦(ACT3) |